SUITE AUX GRAVES PÉNURIES D'HUILE D'OLIVE NOUS SUSPENDONS LES CONDITIONNEMENTS EN CUBI ET BIDONS ET VOUS PROPOSONS DES

BOUTEILLES CONSIGNÉES DE 0,5 ET 1 LITRE.

Cette situation est générale et va durer encore plusieurs mois. Nous vous remercions de votre compréhension.

Huile d'olive vierge extra biologique 'KOTRONAKI'

Production des familles Zobolas et Arvanitis à Pylos-Nestor.

Extraite à froid, elle est le fruit direct de notre seule oliveraie. Elle vous en restitue toute la typicité : un fruité tout en finesse, une belle longueur en bouche, des notes poivrées à la fin.

Pour préserver ses saveurs, nous la laissons décanter naturellement plusieurs mois.

Un dépôt de pulpe d'olive peut subsister dans certains bidons, preuve de nos méthodes artisanales.

Cette huile est composée d'un mélange des deux variétés qui composent notre oliveraie : Mavrolia (25%) et Koroneiki (75%).

CONDITIONNEMENTS :

BOUTEILLE 1 litre consignée

Lors d'une première commande, ou pour toute commande par Colissimo : prix avec consigne : 15,80

EUR

En tournée uniquement, pour ceux qui possèdent déjà une bouteille : prix du re-remplissage : 14,80 EUR

BOUTEILLE 0,5 litre consignée

Lors d'une première commande, ou pour toute commande par Colissimo : prix avec consigne : 8,50 EUR

En tournée uniquement, pour ceux qui possèdent déjà une bouteille : prix du re-remplissage : 7,50 EUR

COMMANDER :

Huile d'olive BIO extra vierge KOTRONAKI -

15,80 €

TTC, frais de port non compris

Frais de port offerts dans les pays suivants: Autres pays Réduire

- 1,6 kg

- disponible

- 1 à 3 jours de délai de livraison

A propos des frais de livraison :

Pour la France métropolitaine et la Corse : nous vous livrons à DOMICILE par Colissimo ou par transporteur.

Pour des colis jusqu'à 5 kg : les frais sont de 14 EUR.

Pour des colis jusqu'à 15 kg : la participation aux frais est plafonnée à 19 EUR.

Jusqu'à 25 kg, la participation aux frais est plafonnée à 29 EUR.

Au delà, nous vous établissons un devis.

Si votre produit est disponible, nous vous expédions votre colis dans les 5 jours à réception de votre règlement.

Le poids brut et la disponibilité de chaque produit sont affichés sur le pavé de commande.

Pour la Bretagne, la Manche et la Loire Atlantique : nous desservons de très nombreuses communes par des Tournées de livraison SANS FRAIS.

Vous pouvez consulter le programme du mois en cliquant sur 'Tournées & Marchés'

Tηλεγραφικά - En bref cette semaine

05/07 : votre soif d'huile d'olive ne se dément pas et malgré nos précautions pour répartir au mieux vos demandes, nos stocks se révèlent bien insuffisants

pour y faire face. Nous arrivons donc en rupture sur ce produit stratégique alors que vous pensez tous refaire vos réserves pour l'été...

Le réapprovisionnement ne sera pas disponible avant notre rentrée le 10 août, mais la bonne nouvelle est que je vais finalement réussir à vous proposer

quelques bidons de 3 litres sur une période limitée allant jusqu'à fin septembre. De quoi vous permettre de passer quelques mois avec votre huile d'olive préférée, et d'attendre la prochaine

récolte que nous espérons tous meilleure !

Merci de votre fidélité !

RECOLTE 2023 : on cherchait des olives, on a trouvé de la lumière

1. A la recherche des olives

La récolte 2023 annonce tout de suite la couleur : il faut d'abord trouver les olives avant de pouvoir les cueillir ! Elles sont loin les images de l'année dernière où mes arbres pliaient sous les fruits...

Bon... voilà une première explication : les olives sont en grande partie déjà tombées alors que la récolte ne commence normalement pas avant novembre.

Chaleur extrême en été qui a fait tomber les fruits.

Grosses intempéries en mai qui ont perturbé la pollinisation.

On essaye tous de comprendre sans pour autant avoir toutes les clés.

Tous les pays méditerranéens sont touchés en même temps ce qui est inédit.

2. Quand il faut y aller, il faut y aller quand même

Au bout de plusieurs rangées, les tapis commencent à se remplir.

En quatre jours c'est plié ; l'année dernière il nous en avait fallu six...

Au moulin le résultat ne se fait pas attendre :

640 litres d'huile d'olive contre 1610 en 2022, soit une chute de 61% !!

3. Une récolte avec un visage

Ce n'est pas pour ces résultats faméliques, les plus faibles jamais enregistrés, que cette récolte 2023 restera gravée dans ma mémoire. Autour de moi, il y avait pour la première fois mon fils qui à quinze ans mettait vraiment les mains dans la terre de ses aïeuls.

Et puis il y avait cette langue familière bien qu'incompréhensible que parlait notre équipe d'ouvriers.

Ce n'était pas de l'albanais comme les années précédentes. Ils sont pour la plupart repartis se construire un avenir en plantant des oliviers chez eux.

Ce n'était pas non plus du pakistanais, pourtant nombreux l'année dernière, mais envolés cette année trouver mieux vers l'Occident.

C'était de l'arabe.

J'ai d'abord pensé à des Égyptiens, nos voisins d'en face, qui depuis quelques temps grossissent les rangs de ceux qui risquent leur vie dans des traversées désespérées de la méditerranée.

Mais à la première pause, j'ai eu la réponse de mon cousin qui gérait l'équipe : "ce sont des Palestiniens. Trois d'entre eux viennent de Gaza".

Partis bien avant la guerre en cours, ils étaient passés par l’Égypte, puis la Turquie, avant d'arriver sur le sinistre camp de Moria à Lesbos. Puis, comme par miracle, ils ont obtenu un permis temporaire de séjour en Grèce et sont arrivés à Pylos.

Rivés sur leurs portables à chaque pause, ils suivaient heure par heure le déroulement du drame en cours chez eux. Puis, hardiment, reprenaient les gaules et les filets. Penser à autre chose.

Et puis, au deuxième jour, une voix jeune m'interpelle : "photo, photo !"

Il s'appelle Ahmed, n'a pas vingt ans, et alors que son monde s'écroule, il emplit ses paumes de mes olives et me propose de le photographier en souvenir.

4. EPILOGUE

Voilà, c'est sur le visage jeune et souriant, lumineux, de ce Palestinien que je voudrais conclure cette récolte 2023.

Je dois ici préciser que lui, comme ses camarades Yasser, Mahdu et Rawed ne soutiennent pas les actions terroristes du Hamas. Notre vocabulaire commun étant très pauvre, cela s'est limité à "Hamas no good".

Mais comment justifier de combattre la barbarie par la barbarie ?

Comme Ahmed qui aurait pu en vouloir au monde entier de le laisser grandir dans une prison à ciel ouvert, résistons.

Résistons à ceux qui nous poussent sur les chemins de la haine.

A L'OMBRE DU PLATANE

Στου πλάτανου την σκιά

de nouveaux articles quand on a le temps de s'asseoir et de s'arrêter dans cette course folle...

Retrouvez tous les articles classés par rubrique dans EXTRA

Une petite pastille de grec moderne... 2. λόγος / λόγγος

2. ο λόγος / ο λόγγος.

On le dit, les ressemblances sont souvent trompeuses et dans ce cas précis, on ne fait pas plus différent que λόγος (loghos) et λόγγος (logos).

Il suffit d'ouvrir un dictionnaire étymologique pour que 'λόγος ' vous explose à la face comme un des mots grecs le plus fécond ayant jamais infusé dans notre belle langue française : décalogue, dermatologue, égyptologue, oenologue, n'en jetez plus, il est partout.

C'est vrai qu'on touche à quelque chose de fondamental.

ο λόγος, c'est tout d'abord le Discours, la suite articulée de mots qui forme une expression cohérente.

En ce sens il sert de racine à πρόλογος (prologhos - prologue, "avant le discours") et son contraire επίλογος (epiloghos - épilogue), διάλογος (dialoghos - dialogue, "échange entre deux ou plusieurs interlocuteurs") et son contraire μονόλογος (monologhos -monologue) ; λογοκρισία (loghokrissia - censure) nous rappelle que dans certains pays les discours peuvent faire l'objet de jugements défavorables ("κρίση" - krissi, qui a donné "critique") de la part des autorités.

Il peut aussi revêtir le sens du Verbe, le concept originel du mot, pour κατάλογος (kataloghos - catalogue, suite classée de concepts), ανάλογος (analoghos - analogue, concept équivalent), quant à λογοτέχνης (loghotekhnis- écrivain), il est celui qui a pour art (tekhni) de manier les mots.

L'expression "σου δίνω τον λόγο μου" (littéralement : "je te donne ma parole"), relie ce loghos à ce que nous considérons de plus fiable en nous.

Plus fréquemment encore, il est utilisé pour signifier la cause, la raison : Για ποιόν λόγο (ghia pion logho - pour quelle raison, une façon plus chic de dire "pourquoi"). D'où un nouveau ruissellement de dérivés : παράλογος (paraloghos - "à côté de la raison" ce qui en bon français donne à côté de ses pompes, voire carrément délirant), λογικό (loghiko - logique, qui suit un raisonnement), λογική (loghiki - la Logique, en tant que science du raisonnement).

Par extension, le suffixe λόγος est venu caractériser tout ce qui revêtait d'un caractère scientifique : de allergologue à zoologue, en passant par kremlinologue ou girafologue, l'esprit humain excelle à créer de nouvelles fonctions étudiant de nouvelles matières de plus en plus pointues. En rajoutant -logue à un mot c'est comme si on lui mettait une blouse blanche, un petit bureau et un cadre avec un joli diplôme au mur (les tintinologues préféreront sans doute une planche de BD).

Avec λόγος on touche donc à la quintessence de l'humain : sa faculté de penser et d'exprimer cette pensée.

Mais, si on voulait rester fidèle à la racine grecque, il aurait fallu ne pas écrire -logue, mais -loghe... les satanés Latins sont passés par là et voilà que le doux, aérien et oriental γ (ghamma) a été transposé en dur, guttural et occidental "gue", ce qui en grec aurait dû s'écrire γγ ou γκ.

Qu'est ce donc que ce λόγγος (ou λόγκος, les deux orthographes coexistent pour désigner ce même mot) dont on nous rebat les oreilles ? En grec, il signifie "le talus, le bosquet, la friche", dans le sens d'une parcelle laissée à son état sauvage, non cultivée et impraticable. Vous n'y trouverez donc aucun chemin logique, et les plus beaux discours seront étouffés dans l'épais feuillage...

En conclusion, pas de λόγος sans défricher le λόγγος !

Une petite pastille de grec moderne... 1. Χρήση / Χρυσή

1. η χρήση / η χρυσή

Après avoir annoncé, à grands renforts de tambours et trompettes, le lancement d'une nouvelle session de cours de grec moderne le samedi après midi à St Brieuc, je suis confronté à la grande disparité des niveaux de ma belle douzaine d'élèves.

Avec la grande majorité nous sommes toujours en cours de déchiffrage de ce foutu alphabet grec qui ne se laisse pas dompter facilement. Puis il y a aussi ces deux-là qui vont en Grèce tous les ans et qui sont capables de lire un texte simple en comprenant 90% de son sens...

Et vous, chère lectrice et cher lecteur, je ne sais pas où vous en êtes dans la maîtrise de la langue d'Homère (ou plutôt devrai-je dire celle de Elytis et Seferis, mais ils sont moins connus des non grecs).

Alors pour vous, qui m'avez manifesté votre frustration de ne pas pouvoir venir jusqu'à St Brieuc je propose un petit lot de consolation qui j'espère vous semblera au moins utile, et aussi peut-être divertissant.

Le grec est une langue faite de racines, suffixes, préfixes, et je me suis dit qu'on pourrait partir d'un radical et observer son arborescence. Et si on peut trouver des homonymes et homophones, j'essaierai de vous embarquer dans le flot virevoltant de ces mots qui cherchent à vous tromper, et qui pourtant, souvent, ont des échos tout à fait clairs en français.

Que le spectacle commence !

Pour ce premier article les muses m'ont soufflé... η χρήση et son homophone η χρυσή

η χρήση : (i chrissi) l'usage, l'emploi (dans le sens l'emploi d'un ustensile)

donne les verbes :

Χρησιμεύω (chrissimevo) : être utile, servir à

Χρησιμοποιώ (chrissimopio) : utiliser, se servir de

les substantifs :

Χρησιμότητα (chrissimotita): utilité

Χρησιμοποίηση (chrissimopiissi): utilisation

l'adjectif :

Χρήσιμο (chrissimo) : utile (forme ici neutre, mais s'accorde au masculin et au féminin).

ainsi que l'adverbe :

Χρησίμως (chrissimos) : utilement

Les yeux affûtés auront remarqué comment l'accent tonique glisse parfois, comme entre Χρήσιμο et Χρησίμως, qui permet à l'oreille de comprendre tout de suite de quoi il en retourne. La contraction de ce mot a donné "chrisme" en français, qui prend donc une signification particulière dans son étymologie : qui est utile, profitable.

A NE PAS CONFONDRE AVEC :

Χρυσή (chrissi) adj. au féminin : littéralement "celle qui est en or"

Le nom racine ici est : Χρυσός (chrissos) : l'or (mais aussi l'adj. au masculin "celui qui est en or")

Déjà on constate la différence d'orthographe, l'ypsilon (υ) ayant pris la place du éta (η). La prononciation étant la même ("i"), il faut donc se méfier!

Notez la distinction que fait le grec entre Χρυσός (en or) et Χρυσαφένιος (chrissafenios : couvert d'or).

Χρυσάφι (chrissafi) est aussi là pour distinguer le bijou en or du métal brut.

Les dérivés se ramassent à la pelle :

des plus basiques...

Χρυσοχόος (chrissochoos) : bijoutier

Χρυσωρυχείο (chrissorichio) : mine d'or

Χρυσοθήρας (chrissothiras) : chercheur d'or (littéralement "chasseur d'or")

Επίχρυσος (epichrissos) : doré (sous entendu, superficiellement, donc ce n'est pas de l'or massif)

aux plus imagés !

Χρυσόμαλλος (chrissomallos) : aux cheveux (ou la toison !) d'or

Χρυσοκέντητος (chrissokentitos) : brodé d'or

Χρυσόστομος (chrisostome) : j'ai gardé celui là pour la fin, la "bouche en or". Ceux qui sont passés rue Mireille Chrysostome en savent un peu plus sur elle à présent (et aussi pourquoi il y a un "y" dans son nom)!

Enfin le verbe. Quel mot plus grec que...

Χρυσώνω (chrissono) : couvrir d'or, payer d'or. Cela se traduirait plutôt par "payer rubis sur ongle". Avouez qu'on va plus vite en grec, surtout quand on a les moyens et qu'on veut le montrer...

ET SOUDAIN, LA REVELATION !

Χρήμα (chrima) : l'argent au sens de moyen de paiement.

On retrouve la racine χρή de χρήση ! Quoi de plus utile que l'argent finalement ? De là à dire que η χρήση είναι χρυσή, il n'y a plus qu'un pas !

La Grèce vue de ses montagnes : 2/ Le Mont Parnasse, au centre du monde

Visible depuis Corinthe au Sud, bordé par la fameuse gorge de Thermopyles au nord, il trône en plein cœur de la Grèce, plus encore, il en est le centre physique, culturel et religieux : Delphes, sur son flanc ouest attire les pèlerins de tout le monde grec, depuis des temps immémoriaux.

Du haut de ses 2457 m, trônant au milieu de la Grèce Centrale, il n'est pas facile de passer à côté du Mont Parnasse quand on voyage à travers le pays. Et pour ceux qui n'y s'y aventureraient pas, il reste les histoires...

D'abord, celle de Deucalion, fils de Prométhée, et que Zeus choisi d'épargner avec sa femme Pyrrha lorsqu'il décida de noyer le genre humain sous un déluge de 9 jours et 9 nuits. Quand les pluies s'arrêtèrent, l'arche qu'avait construite Deucalion avec l'aide de son père s'échoua sur une île qui n'était autre que la cime du Mont Parnasse. Toute ressemblance avec une autre histoire de Déluge n'est pas fortuite, elles se suivent dans les mythologies mésopotamienne, grecque, puis le récit biblique.

Après vient l'histoire d'Apollon, dieu de la lumière, patron des artistes : certes il est né à Délos, petite île au cœur des Cyclades, mais c'est ici, au pied du Mont Parnasse qu'il défit le terrible serpent Python, gardien du temple des divinités terrestres primaires. Sur ces ruines il fonde le Temple de Delphes, centre névralgique d'une nouvelle religion. Sa prêtresse, la Pythie, est une personnalité unique et mystérieuse, capable de questionner directement le dieu.

C'est à Delphes aussi, que Zeus aurait déposé la fameuse pierre qui lui avait sauvé la vie.

Son père Cronos exigeait de sa femme Rea qu'elle lui remette chacun de ses enfants à sa naissance afin qu'il les avale, évitant ainsi l'avènement d'un futur concurrent. Désespérée de voir sa progéniture ainsi engloutie, Rea emballe une pierre dans les langes de son dernier-né, et réussi à déjouer l'attention de Cronos, qui l'avale sans se rendre compte de la supercherie. Ainsi vient au monde Zeus, qui est à la fois le dernier, mais aussi le premier, car il fera renaitre ses ainés un à un en forçant son père à les vomir. Cette pierre symbolise donc toute la puissance de Zeus, l'Alpha et l'Omega de la religion grecque antique.

Il n'en fallait pas plus pour que Delphes ne devienne l'ομφαλός, le nombril du monde, et aussi le nom de cette pierre.

On vient de partout à Delphes pour savoir comment réparer une faute, ou comment s'attirer la bienveillance divine, ou pour résoudre une énigme qui

nous taraude (par exemple, comment gagner une guerre). Ceux qui vivent à Delphes ou ont été honorés par cete ville bénéficient d'un billet coupe-file. Les autres attendent leur tour par tirage au

sort. Oreste, Oedipe, mais aussi des rois étrangers à la réputation inoxydable comme Crésus ou Midas sont quelques-unes des stars qui y font la queue.

Pas facile d'y voir clair dans les réponses du dieu de la lumière : la Pythie répond en vers de six pieds qui laissent bien ouvert le champ des interprétations. Des officiants sont là pour aider les pèlerins, mais pas trop quand même, l'idée étant avant tout de préserver la réputation de cet oracle : moins on est précis, moins on se trompe, c'est logique ! D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'inscription la plus visible en entrant dans le temple d'Apollon soit le fameux "connais-toi toi-même", que certains chroniqueurs antiques attribuent à la toute première Pythie, la poétesse Phemonoe.

En hiver, le dieu de la lumière se retire et c'est Dionysos, avec un attelage encore bien plus baroque qui prend possession des lieux...

D'un côté, la poésie et le chant, de l'autre, l'ivresse et la transe : ainsi, le Mont Parnasse devint un symbole universel qui fut repris notamment par des poètes français pour nommer un mouvement de renouveau poétique dans la 2è moitié du XIXè siècle. Parmi eux, tout de même, Baudelaire, Verlaine et Mallarmé.

Aujourd'hui, il nous reste les ruines magnifiques du Temple de Delphes : en mars, vous aurez une chance de le voir entouré de cimes enneigées et d'amandiers en fleurs, et il y aura bien moins de cars de touristes qu'en été... Allez-y même en solitaire, donnez-vous le temps de vous imprégner des lieux, ils n'ont pas été choisis par les Anciens au hasard : peut-être allez vous découvrir des choses sur vous même !

Plus haut, il y a aussi une fameuse grotte, appelée l'Antre Corycien, qui était dédiée au culte du dieu Pan. Enfin, ce Mont est couvert d'une magnifique forêt, et parcouru de jolis cours d'eau qui raviront les randonneurs.

Dictionnaire amoureux du grec : Διασπορά / Diaspora

Si le terme est en français teinté de tristesse, de douleur, celles de l'exil contraint et de l'oppression violente, son origine étymologique appelle à la promesse d'une naissance et à la source de vie. Σπείρω désigne en effet l'acte de semer, d'ensemencer : utilisé pour décrire le travail des paysans, des cultivateurs, le verbe va par métaphore signifier engendrer, donner la vie. Puis éparpiller une semence, la répandre. A ce verbe déjà générateur de vie, la langue accole le préfixe διά qui désigne le fait de disperser, de diviser et contient la notion d'échange, de rapport.

Le terme ainsi formé -diaspora- véhicule donc l'idée de semer çà et là des germes de vie, de disperser des semences, des pousses qui permettront de prolonger voire de re-générer une espèce et de la voir fleurir un peu partout.

En ces temps de guerres, politiques et économiques, où de nombreuses populations humaines sont contraintes à des diaspora au sens moderne, gardons espoir que ces exils offriront à ces peuples la promesse de floraison et d'épanouissement que le sens étymologique contient. Comme une revanche des mots sur l'inhumanité des faits.

Histoire de la Grèce (chap. 9) : 1950-1967 partie 1 : décollage et apogée du cinéma populaire grec avec Finos Film

Après tant de conflits et de destruction, d'exaltation idéologique et d'effondrement moral, voici venue une parenthèse de paix : les ennemis sont partis, les frontières sont stabilisées, le 'grand frère' américain veille sur nous. Peu importe si les prisons sont pleines, l'argent américain du Plan Marshall coule à flots, l'électricité se diffuse, le téléphone et la radio se démocratisent.

Et le soir, le cinéma en salle (en ville) et en plein air (dans les villages) assure le spectacle !

Nous allons commencer par une figure bien peu connue de cette époque, et grâce à qui pourtant, la Grèce de cette période nous a laissé de nombreux témoignages de ses espoirs, angoisses et plus que tout, de sa soif de vie !

Il s'agit de Filopimène Finos, fondateur des Finos Film, premier grand studio de films grecs.

Un diaporama pour se (re)plonger dans l'ambiance des années 50 et 60 au cinéma en Grèce...

Filopimène Finos : voici un homme dont le nom apparaissait sur tous les écrans en Grèce, et ce pendant trois décennies. Il a consacré sa vie au cinéma, et pourtant ne fut jamais, ou très rarement, dans la lumière. Derrière la caméra, "l'homme au tournevis" était là à tout faire pour que le film puisse sortir, quelles qu'en soient les contrariétés. Et il en connut de sérieuses !

Il naquit en 1908 et déménage très vite à Athènes, où son père exerce en tant que médecin. Fan de ce nouvel art qu'est le cinéma, son père achète une salle, l'Alcazar, dans laquelle Filopimène va grandir et se forger une véritable passion pour le 7ème art.

Après un premier échec cuisant en 1937 dû à une impréparation technique, il est remotivé par sa femme, Tzella Veakou qui fut son plus grand soutien toute sa vie, et décide d'ouvrir de vrais studios dans le centre d'Athènes. La guerre mobilise tous ses congénères, et il prend la caméra pour documenter les combats sur le front albanais. Il ne restera que quelques fragments de ces reportages uniques, qui seront saisis puis détruits par les Allemands.

Son premier film abouti signé Finos Film est "La voix du coeur" (η φωνή της καρδιάς) et sort en 1943, en pleine Occupation.

Il fait sensation, car à cette époque seules des productions allemandes et hongroises étaient visibles. Les conditions étaient telles en cette période de famine que chacun amenait ce qu'il trouvait de comestible avec lui pour que tous puissent se nourrir entre les prises de vue.

En 1944, quelques semaines avant la fin de l'Occupation, son père et lui sont arrêtés. Les Nazis accusent le père de soutenir les communistes. Afin d'épargner son fils, il va avouer et sera pendu avec 39 autres civils, en représailles d'une attaque de partisans sur une patrouille allemande. Très choqué, Filopimène sera pourtant aux premières loges à la libération d'Athènes, derrière une caméra. Il saisira le regard du soldat Allemand qui baissera la croix gammée de l'Acropole.

Il reprend le tournage de son 2ème film, mais doit très vite déplacer tout le plateau dans la propriété d'un ami car la guerre civile fait rage devant ses studios ! Un incendie effacera toute trace de ce 2è opus...

En 1946 il convainc un auteur de théâtre, Alekos Sakellarios, de s'essayer au cinéma. Celui-ci doit casser l'habitude prise par les acteurs d'articuler longuement les phrases afin de faciliter le doublage (le son était rajouté après la prise...) ce qui ôtait toute spontanéité.

Son film, sorti en 1948, est titré "Les Allemands reviennent" (οι Γερμανοί ξανάρχονται), et sous le prétexte d'un cauchemar vécu par l'acteur principal qui voit les Nazis reprendre pied dans le pays, est une charge assez courageuse contre la Guerre Civile en cours.

Le film suivant, "La dernière mission" (η τελευταία αποστολή), sera interdit par la censure, car il osait mettre en scène une femme grecque qui cédait aux avances d'un soldat allemand. Finalement, il sera autorisé quand la Grecque sera remplacée par une Hongroise, pays alors communiste et ancien allié des Nazis, donc tout-à-fait compatible avec la propagande anticommuniste. Ce sera la 1ère participation grecque au festival de Cannes en 1949...

1950 : avec la sortie de l'"Ivrogne" (ο Μεθύστακας), Filopimène connait pour la première fois le succès commercial : le film fait 350000 entrées dès le premier soir, et sera à l'affiche 27 semaines d'affilée ! Le sujet émeut tout le pays : un père sombre dans l'alcoolisme et se couvre de ridicule après avoir perdu son fils à la guerre.

Ce succès lui donne de nouveaux moyens, et il déménage en 1953 ses studios dans un local plus grand. Il fait aussi l'acquisition de caméras et de rails permettant les travellings. Il est aussi le premier à introduire le son stereo.

Les films s'enchainent à un rythme de plus en plus soutenu, jusqu'à atteindre la cadence industrielle de 14 sorties/an au milieu des années 1960 ! Les sujets deviennent plus légers avec une prédominance des comédies et de farces, les acteurs-vedettes sont campés dans des rôles attendus, des couples cinématographiques se forment. L'image de la femme évolue aussi, devient plus moderne, exigeante, manipulatrice, frivole aussi.

L'actrice phare de cette époque, notre Brigitte Bardot, en beaucoup moins sulfureux, c'est sans contestation Aliki Vougiouklaki, qui malgré son énorme succès en Grèce, resta une inconnue à l'international. Elle introduit le genre musical inspiré des Etats Unis.

Mais les recettes du succès s’essoufflent à force d'être réchauffées, la télévision commence à entrer dans les foyers, et à partir du début des années 1970 les contre performances s'enchainent. Les difficultés financières s'aggravent, d'autant plus que Filopimène rêve d'une véritable cité cinématographique sur le modèle de la Cinecitta en Italie. Ce projet est un gouffre et il y laisse sa santé : la maladie l'emporte en 1977, à 69 ans.

Il laisse toute une génération d'acteurs et actrices qui ont grandi avec lui, et petit à petit disparu après lui. Avant tout, il laisse un témoignage inestimable d'une époque où le cinéma était porteur des aspirations populaires.

La Grèce vue de ses montagnes : 1/ Κιθαιρώνας - Cithaeron

CITHAERON : Le grand oublié aux confins de la Béotie et de l'Attique

Vous pensiez sans doute que j'allais démarrer cette nouvelle série sur les montagnes grecques par une star mondialement connue, comme l'Olympe par exemple ? Ou bien, par un massif du Péloponnèse dont je vous rebats les oreilles, comme le Mainalon, ou le Mont Taygète ? Et bien vous avez raison, c'est bien ce que j'avais prévu ! Et puis, cet été, j'ai eu la chance d'assister aux Bacchantes d'Eurypide à Epidaure... et voilà que le mont Cithaeron s'est rappelé à mon bon souvenir !

Dans cette pièce particulièrement poignante, un Dionysos ivre de son pouvoir fait perdre la raison aux femmes de Thèbes en les aveuglant de passion religieuse, au point de pousser une mère à déchiqueter son fils, et met en scène le crime dans les forêts du Cithaeron. Les cimes de ses arbres offrent un refuge aussi fragile qu’éphémère à ce fils malheureux, qui peut ainsi observer venir à lui la foule meurtrière menée par sa propre mère...

De taille relativement modeste (à peine plus de 1400 mètres), il délimite l'Attique de la Béotie, et de fait est particulièrement délaissé par les touristes qui recherchent des émotions plus fortes, dans les gorges de Samaria en Crète ou sur les villages perchés dans le massif du Pinde. Il faut dire aussi que le Cithaeron est surtout couvert de pins, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas super original en Grèce.

Et pourtant, il en a des histoires à raconter sur les tragédies que vivent les humains, ce bon vieux Cithaeron !

C'est lui qui récupère Oedipe quand il est abandonné par son père, le roi de Thèbes, désireux de faire mentir la prophétie selon laquelle il sera renversé par son propre fils.

C'est lui aussi qui assiste à la défaite finale des armées Perses devant la ville de Platée, où s'étaient regroupées les armées des plus grandes villes Grecques, pour une fois unies face à l'ennemi commun.

Très lié à Thèbes, dont il constitue la frontière sud du royaume, il est au cœur des événements qui en ont illustré l'histoire, ainsi que celle de Platée, qui en fit même une divinité locale.

Aujourd'hui, bien qu'un peu oublié des hommes, il est toujours là, et offre de très beaux points de vue sur l'autre côté de l'Attique, celui qui regarde vers l'ouest et le sud. On délaisse ici l'agglomération athénienne qui grignote les pentes des monts voisins Pateras et Parnitha, et apercevons le golfe de Corinthe qui s'élargit à l'horizon, avec, se faisant face, la côte du Péloponnèse, et celle de la Grèce centrale. Au milieu, une mince langue de terre sur laquelle s'élève l'un des plus beaux sites que j'aie pu visiter, le temple d'Héra de Pérachora. Mais pour le voir, il faudra redescendre ! Heureusement, des tavernes accueillantes nous attendent sur les bords du lac Vouliagmeni pour nous remettre d'aplomb avant de visiter le site...

Et voilà de nouvelles destinations que le voyageur curieux et assoiffé de découvertes pourra rajouter sur ses tablettes !

Dictionnaire amoureux du Grec : Troisième article : θυμάμαι / thimamai / je me souviens

Aujourd'hui, tu sauras dire "se souvenir" : θυμάμαι (thimamai / je me souviens). Ce mot vient de l'ancien grec ό θυμός (o thumos / le souffle, l'âme -l'un des mots pour âme, le plus "physique"). Ce θυμός a donné en latin fumus, puis en français fumée. Tu vois donc que le souvenir est ce truc vaporeux et insaisissable, qui semble pourtant venir du plus profond de soi, traversant brumes et fumées pour parvenir à la conscience. Et qui nous étreint, nous empoigne le coeur et les tripes, souvent. Est-ce pour cette raison que ο θυμός en grec moderne d'aujourd'hui veut dire "colère" ? On dirait qu'un nouvel article nous tend les bras...

Mythologie méconnue (ép. 5) : Méduse, une méchante qui protège du mal

On reconnaît la qualité d'un mythe à sa longévité, et celui de Méduse émerge du plus profond de la nuit des temps, quand les chroniqueurs étaient des aèdes, à la fois conteurs, poètes, chanteurs et sans doute aussi un peu magiciens. Il fallait bien ça pour faire passer les longues soirées d'hiver.

Et elle nous vient vraiment de très très loin Méduse, puisqu'elle est petite-fille de Gaïa (la Terre) et de Pontos (le Flot marin, version masculine de la Mer). Divine et mortelle, sublime et terrifiante, dangereuse et protectrice, elle résume parfaitement ce qui a le plus fasciné et effrayé les hommes depuis qu'ils sont hommes, à savoir, la femme.

UNE HISTOIRE UN PEU TIRÉE PAR LES CHEVEUX :

Cela commence comme l'histoire d'un jeune homme, Persée, fils de Zeus et de Danaé. Enfant, il fut enfermé dans un coffre avec sa mère et jeté à la mer car son grand père, le roi d'Argos, voyait en lui son futur assassin. Les débuts sont donc un peu difficiles.

Il est recueilli et élevé dans la cour du roi de Sériphos, souriante île des Cyclades. Une fois majeur, il veut montrer sa valeur en faisant un peu le ménage dans le secteur. Un monstre hantait les lieux, une Gorgone, femme-serpent, ou femme-cheval avec des cheveux en serpents , ou femme-cheval avec des dents de sanglier, des ailes de griffon et des serpents quelque part, les témoignages sont fragiles, d'autant plus qu'ils ne sont pas légion : tous ceux qui l'ont vue auraient été tout simplement pétrifiés. Ce qui est sûr c'est qu'elle s'appelle Méduse.

Notre héros, sûr que ses relations hauts placées lui donneraient le coup de pouce qu'il faut au moment décisif, se mit donc en route avec un beau projet en tête : lui trancher la sienne.

Mais arrêtons nous un instant : est elle vraiment si monstrueuse que ça ? Ne s'agit-il pas d'un énorme malentendu ? Ce ne serait pas la première fois après tout... qu'a t-elle fait au juste pour mériter une telle réputation ?

Si on s'intéresse de près à son histoire... on est vite perdus ! Les premiers à en parler évoquent en effet un monstre primaire tout bête, qui fait peur à tout le monde en tirant la langue et en poussant de gros cris du fond de la cave. Vraiment insupportable.

Mais au fur et à mesure que les siècles avancent, les conteurs rajoutent du sel à l'histoire et la voilà qui s'affine, se fait un bon gommage corporel, des bains au lait d'ânesse, prend des cours d'éloquence et, ma foi, notre Méduse est devenue une jeune femme gracile, pétillante, très jolie.

Trop jolie en fait, et qui en plus en était consciente, ce qui avait le don d'énerver les Déesses, et notamment Athéna, avec qui elle avait eu l'outrecuidance de se comparer. En plus, sa beauté excitait les mâles désirs des Dieux. C'est Poséidon qui se lança en premier, et perpétra ce qui aujourd'hui serait nommé un viol, mais à l'époque était considéré comme faisant partie du destin des mortels, soumis aux Dieux en toutes circonstances. Pour couronner le tout, le crime fut commis à l'intérieur d'un temple d’Athéna, qui était déjà remontée contre Méduse. Sa vengeance fut donc double : d'abord elle la transforme en une terrifiante Gorgone, et notamment, sa magnifique chevelure devient un écheveau de serpents. Elle est condamnée à errer dans la solitude absolue, car tous ceux qu'elle croise sont pétrifiés d'un seul regard.

Puis, Athéna va guider la main de Persée qui la décapitera sans la regarder, et brandira sa tête en trophée. La déchéance est totale.

Résumons : une belle jeune fille, d'abord victime de viol, puis défigurée, puis assassinée, en punition pour ce crime qu'elle a subi. Pas étonnant que cette histoire à la douteuse morale résonne toujours aujourd'hui comme un cri d'injustice. Une toute récente statue de Méduse tenant la tête de Persée érigée en face d'un tribunal de New York vient nous rappeler, à toutes fins utiles, qu'une femme violée est avant tout une victime à qui l'on doit justice.

Mais s'arrêter là serait faire une lecture un peu rapide de ce mythe, véritable édifice sur lequel chaque chroniqueur rajouta un étage sans trop se soucier de ce qu'il y avait en dessous, au point d'en faire un immeuble peu harmonieux et brinquebalant. Baissons les yeux, creusons un peu pour en réexaminer les fondations, sous la terre.

DERRIÈRE LA TÊTE, LA TERRE :

La première chose qui nous interpelle est la profusion de têtes de Méduse. C'est l'une des effigies les plus courantes pendant l'Antiquité : dans les temples, sur les pièces de monnaie, sur les boucliers, dans les mosaïques, sur les céramiques, elle est partout. Il ne faut pas oublier, que même si l'on a cherché à l'humaniser, elle reste une divinité primaire, issue de la Terre. Le serpent, symbole lié à la Terre, loin de lui être imposé en punition, lui est donc totalement intrinsèque. Ce n'est d'ailleurs pas un animal considéré comme forcément maléfique : le premier roi d'Athènes, Kekrops, celui qui choisit Athéna pour protectrice de sa ville, était lui même mi-serpent !

Certes elle pétrifie ceux qu'elle croise du regard, mais qui croise-t-elle au juste ? Pour la trouver, Persée dût chausser des sandales ailées, menacer des vieilles femmes un peu répugnantes en leur confisquant l’œil qu'elles se partageaient à trois... On pensait qu'elle était du côté de Sériphos, mais voilà qu'il faut aller quasiment au bout du monde, au delà du jardin des Hespérides. Pas vraiment un endroit où une Gorgone peut se bâtir une honnête collection de bustes. Il fallut aller la chercher de là où elle venait, du plus loin de notre monde, à ses limites, car elle fait une sorte de jonction entre le monde des hommes et celui... au delà des hommes.

D'essence divine, elle est aussi une femme, et de ce fait mortelle. En se sacrifiant à Athéna, elle met son fabuleux pouvoir à notre service et devient le symbole protecteur par excellence.

Méduse, petite-fille de la Terre, celle qui éloigne le mal-intentionné, l'ennemi, l'esprit malin, reste près de moi !

ENSEIGNEMENTS UTILES DE CE MYTHE :

1. Une histoire sert avant tout celui qui la raconte.

2. La beauté des femmes pétrifie le regard des hommes depuis la nuit des temps.

3. Le monstre n'est pas toujours celui qui en a l'apparence.

Chap. 8 partie 2 : 1945-1949, une nation déchirée

Décembre 1944 - Février 1945 : Churchill à Athènes... pour rien.

Les combats font rage dans les rues d'Athènes et les alentours. Malgré leur artillerie et leur soutien aérien, les Britanniques sont forcés de rappeler en renfort des unités basées en Italie pour reprendre la main. En Grande Bretagne, Churchill se voit accusé d'attaquer un allié face aux Nazis, et vient à Athènes en plein Noël 1944 pour tenter en vain de sceller un accord en présence d'émissaires Soviétiques. Ces derniers, satisfaits d'avoir obtenu le contrôle de l'Europe de l'Est, restent neutres et ne répondent pas aux appels à l'aide de l'EAM-ELAS. Cela crée de fortes dissensions au sein de sa direction qui finit par mettre fin aux combats. C'est l'accord de Varkiza, signé le 12 février.

Février 1945 - Mars 1946 : une trêve illusoire.

L'amnistie promise par l'accord de Varkiza permet au secrétaire général du PC grec, Nikos Zachariadis, de rentrer de son exil et de proclamer qu'il recherche l'avènement d'une République Démocratique Populaire par des moyens pacifiques. La rupture est consommée avec Aris Velouchiotis, le chef militaire de l'EAM-ELAS qui voulait relancer une guerilla. Acculé, trahi par les siens, il finit par se suicider en juin 1945.

Les arrestations d'ex-combattants d'EAM-ELAS se multiplient, et il apparait alors clair que l'amnistie n'est que très partiellement appliquée. Des milices ouvertement anti-communistes commettent impunément des exactions dans des villages soupçonnés de soutenir EAM-ELAS, en représailles des attaques subies pendant la Guerre. Des milices d'auto-défense communistes se reconstituent en réaction.

Avec la Guerre Froide qui s'installe en Europe, le PC grec durcit sa position et refuse de participer aux élections de mars 1946, qui ouvrent la voie au retour du roi George II, très proche des Britanniques.

Le 30 mars, l'attaque d'un poste de police à Litochoro, aux pieds du mont Olympe, fait 11 morts au sein des forces de l'ordre, et relance le conflit, cette fois-ci dans tout le pays.

Avril 1946 - Juin 1948 : de la guérilla à la guerre totale

Les attaques de postes policiers se multiplient, les montagnes grecques offrant un refuge idéal aux partisans communistes. Sous le commandement de Marcos Vafiadis, ces groupes éparpillés sont intégrés dans une véritable force armée, le DSE (Armée Démocratique de la Grèce) qui dès la fin 1946 comptait autour de 16'000 combattants. Grâce au soutien de la Yougoslavie de Tito, qui servait à la fois de base arrière et de source d'approvisionnement en vivres, matériels et armes, le DSE opposa une lutte particulièrement féroce aux forces gouvernementales, dont les alliés Britanniques étaient à bout de souffle. En 1947, les Etats-Unis de Truman décident de s'engager en Grèce face aux communistes, devenus leur ennemi mondial.

Fin 1947, enhardi par ses succès militaires, le PC grec voulu former un véritable gouvernement avec un territoire sous son administration, et lança une offensive sur la ville frontalière de Konitsa, pour en faire sa capitale. Il engage 10'000 hommes dans cette attaque, mais l’armée gouvernementale résiste, grâce à un pont aérien qui brisa le siège de la ville et renversa l'équilibre des forces. Ce fut un tournant de la guerre civile, qui atteignait son paroxysme dans la haine et la violence : l'ennemi n'était pas grec, mais 'Monarcho-fasciste' ou 'EAMobulgare' (en référence aux recrues communistes issues des pays du bloc de l'Est). Des deux côtés on organisait des ramassages forcés d'enfants dans les villages pour les mettre 'à l'abri' de l'ennemi. Les villages passaient de main en main et des tribunaux ad hoc condamnaient les paysans de collaboration avec l'un ou l'autre camp, donnant lieu à des exécutions sommaires.

Juin 1948- Octobre 1949 : les combats prennent fin, la déchirure demeure béante.

La rupture entre Tito et Staline eut un effet dévastateur, et se répercuta au sein des directions du DSE et du PC. La ligne pro-soviétique de Nikos Zachariadis l'emporta, et Marcos Vafiadis fini par être exclu en janvier 1949. Tito retira alors son soutien et démantela les bases arrières qui étaient sur son territoire. En face, les forces gouvernementales, réorganisées par le général Papagos et appuyées par les Etats-Unis, accumulaient les victoires sur tout le territoire. En septembre 1949 il ne restait plus que quelques poches de résistance le long des frontières albanaises, qui furent évacuées, avec toute la direction du DSE, par les Soviétiques en Asie Centrale et en Europe de l'Est.

Le 16 octobre 1949, Zachariadis annonce un "cessez le feu temporaire". C'est la fin des combats.

Ce conflit fratricide déchira le pays sur toute la 2ème moitié du XXè siècle : on estime à près de 100'000 les prisonniers issus des rangs de EAM-ELAS, du DSE et militants pro-communistes qui croupirent dans les geôles politiques en Grèce.

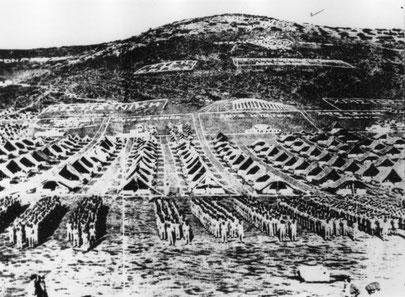

La plus tristement célèbre fut l'ile de Macronissos, en face de Sounion. Elle ne fut démantelée qu'en 1974.

Les victimes militaires sont estimées à 30'000 morts, les civiles quatre à cinq fois plus nombreuses. Plus de 500'000 réfugiés civils se sont éparpillés en Europe de l'Est, avec parmi eux entre 20 et 30'000 enfants séparés de leurs familles, qui ne purent commencer à rentrer qu'après 1975, quand le PC fut de nouveau autorisé.

En mai 1984, à l'initiative d'un journaliste grec et de la RAI (TV publique italienne, la TV grecque ayant refusé de prendre part à l'événement) Markos Vafiadis (78 ans) accepta de serrer la main de l'ex-général Tsakalotos (87 ans) qui commandait les troupes sur le terrain face à lui. Ce fut considéré comme le geste d'apaisement le plus symbolique, 35 ans après la fin du conflit, que l'histoire officielle grecque nommait encore συμμοριτοπόλεμος (insurrection menée par des bandits).

Il ne fut reconnu comme εμφύλιος (guerre civile) qu'après l'avènement du premier gouvernement de coalition avec participation du parti communiste, en 1989.

Dictionnaire amoureux du grec - το αίσθημα / to aisthima / le sentiment

En grec le sentiment est d'abord une perception physique.

Tout vient du verbe ancien αισθάνομαι, prononcé selon la convention Erasmienne 'aïstanomaï' - mais si on considère que ce sont les Grecs qui prononcent leur langue correctement, alors il faut réussir à dire" èsthanomè, un beau challenge pour francophones que celui de rendre la succession -σθ- !

C'est un verbe à la voix moyenne, intermédiaire entre l'active et la passive, qui suppose que l'action se fasse sur soi-même, un peu comme les verbes pronominaux en français. Il signifie

"percevoir par les sens" PUIS (l'ordre est important) "comprendre quelque chose". Ce verbe a donné en français "esthétique": primauté aux sensations, donc, dans la signification de ce terme,

galvaudé alors que très beau.

Το αίσθημα, le sentiment, se ressent d'abord par une émotion sensitive, voire sensuelle. L'intellect rame derrière pour comprendre ce ressenti physique. Le corps prime ici, ce qui déplaît à

Platon qui vitupère toujours les sentiments et émotions comme trompeurs car venant de notre prison corporelle. C'est le fameux coup de foudre, la connivence immédiate, ou au contraire le

dégoût ou le rejet inexplicables que l'on éprouve vis-à-vis d'un(e) inconnu(e).

Alors bien sûr, tout n'est pas si binaire ni mathématique que le dit l'étymologie, heureusement ! Il arrive que la sensation première soit -et Platon joint les mains!- démentie par la suite des évènements. Que l'on tombe amoureux de celui/celle que le premier regard avait rejeté/e (Aragon: "la 1ère fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide". Histoire d'amour); que l'on éprouve de la nostalgie pour un lieu/une époque qui nous avait pourtant peu marqué. Mais même si l'αίσθημα nuance ou contredise parfois l'αίσθηση (i èsthissi / le sens), je crois à ce 6ème sens intuitif qui guide notre intellect à travers la forêt de choix qui jalonnent notre vie.

Chap. 8-Partie 1 : 1940-1944 le sang, les larmes, et la faim

Octobre 1940 - avril 1941 : en à peine 6 mois, le pays connaîtra la fierté immense d'être l'un des premiers Alliés à repousser les forces de l'Axe, et la douleur encore plus aigüe de passer sous une triple Occupation.

Mussolini, qui avait proclamé l'annexion de l'Albanie au printemps 1939, se voyait comme le restaurateur d'un Empire Romain élargi. Il voulait aussi rétablir l'équilibre avec son allié, l'Allemagne nazie, qui avançait sur tous les fronts sans le consulter.

Sans même attendre la réponse à son ultimatum, il attaque dès le 28 octobre 1940. Toute la Grèce se mobilise dans l'effort de guerre, mettant de côté ses dissensions. L'armée grecque s'était déjà retranchée dans le massif du Pinde, et grâce à la passivité des Bulgares, put se regrouper et stopper l'avancée italienne en quelques jours. En décembre, les envahisseurs étaient refoulés hors des frontières du pays !

Après l'échec d'une ultime offensive menée par Mussolini lui-même en mars 1941, Hitler décida d'intervenir en traversant le territoire de son allié Bulgare, contournant l'essentiel des forces Grecques figées face aux Italiens. Forts de leur supériorité écrasante en nombre et en équipement, les Nazis envahissent la Macédoine grecque, et coupent les lignes de ravitaillement grecques. Confrontés à la perspective d'un massacre de leurs troupes, les généraux sur le terrain arrêtent les combats et demandent l'armistice. En 20 jours, Athènes est prise. Pour les hommes qui avaient tenu tout l'hiver dans le Pinde sans rien céder à l'ennemi, la reddition est particulièrement amère. Le 1er ministre Korizis, qui avait succédé à Metaxas en janvier, se suicide. Le reste du gouvernement s'exile au Caire.

Mai 1941 : la bataille de la Crète.

Fuyant l'avancée fulgurante des Nazis, les unités encore libres de l'armée grecque se regroupent en Crète, où se trouvait aussi le siège régional des forces alliées britannique, australienne et neo-zélandaise. Les Allemands lancent la 1ère attaque aéroportée : 15000 paras sont largués sur l’ile, appuyés par 8000 chasseurs débarqués par mer. Malgré leur victoire obtenue en 10 jours, ils perdent près de 6000 hommes, ce qui provoque leur fureur. En représailles, ils se déchainent sur la population civile : dans les seuls villages d'Alikianos et de Kandanos, 375 civils sont froidement exécutés entre juin et juillet 1941.

Juin 1941-octobre 1943 : la triple Occupation.

Soucieux d'économiser leurs effectifs, les Allemands divisent le pays en trois zones d'occupation et cèdent la grande majorité du territoire grec à leurs alliés Italiens et Bulgares, se réservant les zones jugées stratégiques.

-Pour soutenir leur effort de guerre, les Nazis se livrent au pillage systématique des ressources du pays qui, aggravé par le blocus maritime des Britanniques, cause la pire famine de l'histoire grecque : en hiver 1941-1942 on compte plus de 40000 morts rien qu'autour d'Athènes et du Pirée. La mairie d'Athènes organise un service quotidien de ramassage des corps dans les rues, enterrés dans des fosses communes sans cérémonie.

-Les Bulgares trouvent l'occasion de réaliser leur rêve de Grande Bulgarie en annexant une partie de la Thrace occidentale : une "bulgarisation forcée" est imposée, avec interdiction de parler le grec, baptême collectif forcé de la minorité musulmane, déportation d'officiels et notables grecs. Les inscriptions en langue grecque sont effacées, y compris jusque sur les tombes ! On exproprie pour permettre à de nouveaux occupants venus de Bulgarie de s'installer. Toute manifestation est écrasée dans le sang, comme à Drama. La brutalité de ces mesures pousse plus de 100000 habitants à fuir la zone administrée par les Bulgares dès la fin 1941.

-La zone occupée par les Italiens est la plus vaste, et la plus montagneuse. Des exactions sur les populations civiles ont aussi eu lieu, en réponse à des actes de résistance. Toutefois, les Grecs de religion juive y furent protégés des Nazis, qui envoyèrent à leur mort tous les juifs présents sur leur zone, surtout à Thessalonique, soit 46000 personnes.

1941-1943 : Collaboration et Résistance.

Les Nazis choisissent le général Tsolakoglou, victorieux face aux Italiens, mais aussi à l'origine de l'armistice, pour diriger un gouvernement fantoche. Honni par la population, il est remplacé en 1942 par un politique Monarchiste, Ioannis Rallis. Il met en place en 1943 les Bataillons de Sécurité, milice supplétive aux Nazis.

La rapacité et la brutalité des occupants, le désespoir face à la misère et la faim, alimentent la volonté de résister partout dans le pays. Deux branches rivales se distinguent : d'un côté l'EAM-ELAS, affilié aux Communistes, de l'autre l'EDES, proche des partisans de Vénizelos et des Britanniques. Aux soulèvements désordonnés rapidement réprimés succèdent des actions mieux planifiées et de plus en plus dévastatrices pour les occupants : en juillet 1943, plusieurs villes de Grèce centrale (Karditsa, Trikala, Grevena, Metsovo) sont aux mains de l'EAM-ELAS, et déclarés 'libres'.

Septembre 1943 : l'Italie capitule. L'Allemagne reprend le contrôle de la zone italienne, et mène une répression impitoyable. Suite à la perte de 77 soldats lors d'une embuscade dans le nord du Péloponnèse, les Nazis exécutent la totalité des hommes en âge de se battre du bourg de Kalavrita, soit 677 personnes. Certains n'avaient que 13 ans. D'autres villages (Distomo, Kommeno, Anogeia...) connaissent le même sort. Au total, il est estimé qu'entre 40 et 50 mille Grecs furent exécutés en représailles d'actes de résistance par les trois occupants pendant cette guerre.

1944 : Fin de l'Occupation et luttes intestines.

Au fur et à mesure que les Allemands se repliaient, les rivalités entre les résistants s'aggravent : l'EAM-ELAS est la première force sur le terrain, n'hésitant pas à attaquer les autres mouvements pour s'imposer. En avril 1944, il organise des élections clandestines auxquelles participent 1 million de Grecs, y compris à Athènes qui était encore occupée. Fort de cette légitimité, il appelle à la création d'un gouvernement d'union nationale en Grèce, ce qui a un grand écho auprès des Grecs engagés dans les forces alliées en Afrique du Nord. Les Britanniques, qui redoutaient les Communistes, interdisent au 1er ministre en exil de démissionner provoquant des mutineries au sein de ces troupes, et la mise aux arrêts de près de 20000 hommes dans des camps en Libye et en Erythrée. Les Britanniques proposent alors à Georgios Papandréou, ancien ministre respecté et connu pour ses positions anti communistes, de mener les pourparlers avec les différentes factions pour asseoir son autorité et unifier le pays, ce qu'il réussit brièvement.

Au départ des Allemands le 12 octobre 1944, la situation parait maitrisée, malgré les tensions : Athènes est en liesse, les collaborateurs les plus connus sont arrêtés sans débordements, et G. Papandréou est acclamé par toutes les factions comme chef du gouvernement de la libération. Mais Papandréou avait accepté que toutes les factions se placeraient sous commandement Britannique, et le climat de méfiance entre eux et les Communistes empêcha tout accord sur le désarmement des unités de l'EAM-ELAS et leur intégration dans une armée nationale régulière. La situation devint intenable quand il apparut évident que les Britanniques cherchaient à récupérer les ex-Bataillons de Sécurité pro-Nazis pour les aider à faire le poids face à l'EAM-ELAS.

Décembre 1944-janvier 1945 : "Les évènements de décembre", déclenchement de la Guerre Civile.

1/12/1944 : Le commandant des forces Britanniques Général Scobie exige le désarmement immédiat de l'EAM-ELAS, qui refuse et retire ses ministres du gouvernement d'union nationale de G. Papandreou. Les appels à manifestation et à la grève générale se multiplient.

3/12/1944 : malgré l'interdiction par la police, un grand nombre de manifestants se rassemble au centre d'Athènes, et la police tire à balles réelles faisant 29 morts, ce qui déclenche une véritable insurrection. G. Papandreou présente sa démission au général Scobie, qui la refuse.

4/12/1944 - 5/01/1945 : pendant un mois, les Britanniques avec les groupes armés résistants non communistes, mais aussi les ex-Bataillons de Sécurité, vont s'affronter militairement aux combattants de l'EAM-ELAS. Ce fut le seul moment de la guerre où des combats à l'arme lourde se déroulèrent dans les rues d'Athènes.

Alors que certaines îles du pays n'avaient pas encore été libérées de leurs garnisons allemandes, la Grèce s'enfonçait dans 4 années de guerre civile.

Crédits photo : Wikimedia Commons

Dictionnaire amoureux du Grec - η λέξη / i lexi / le mot

Η λέξη (i lexi -mot féminin) signifie "le mot". Il vient du verbe ancien λέγω (lego/ je dis) qui lui-même vient d'une racine indo-européenne désignant la notion de choix.

Le mot est avant tout un choix, il a été pesé, mesuré, élu, parmi une multitude d'autres λέξεις (lexis, au pluriel) potentiels. Ainsi, élire en grec se dit εκλέγω (ek-lego), et

son substantif εκλογή est utilisé aussi bien pour la notion de "choix" que pour celle "d'élection".

Dire est donc choisir. J'aime cette image de la cueillette consciente et volontaire, qui fait -devrait faire- de nos discours un bouquet complètement assumé, et si possible responsable, une anthologie au sens premier et fort (άνθος-la fleur / λόγος). Λόγος a d'ailleurs la même origine.

Si la capacité à choisir ses mots est une arme redoutable dans certaines bouches, elle peut aussi être à l'origine d'un bouquet d'éclosions massives d'esprits éclairés.

Episode 7 bis : 1924-1940 : misère, désespoir et... Rebetiko !

Bon, on a brossé rapidement les évènements politiques, ceux qui font la grande Histoire, grands traités internationaux, coups d'Etat, proclamations de retour à la République, crise mondiale, déclarations de guerre, mais cela laisse à peine deviner ce qui a été enduré par la population grecque en cet 'Entre deux guerres' qui n'avait rien des 'Années Folles' parisiennes ou des 'Roaring Twenties' de Londres.

Après la Grande Catastrophe d'Asie Mineure en 1922, plus d'un million et demi de réfugiés sont venus s'installer en Grèce, soit une augmentation brutale de près d'un quart de la population au niveau national. La répartition n'étant pas uniforme, certaines régions du nord de la Grèce ont vu arriver l'équivalent de 50% d'habitants supplémentaires, à loger dans des camps de fortune, le temps qu'une solution plus pérenne soit à leur portée. Des quartiers entiers de Thessalonique (Neapolis - "ville nouvelle", Kalamaria) et d'Athènes (Nea Ionia - "nouvelle Ionie", Nea Smirni - "nouvelle Smyrne") sortent de terre en quelques années pour les héberger.

Ces réfugiés n'étaient pas tous de pauvres paysans, loin de là. Dans leur lieu d'origine, ils faisaient aussi partie des notables, artisans, commerçants, professions libérales. Après une période d'adaptation forcée, ils ont petit à petit relancé leur activité, de sorte que ces nouveaux quartiers se sont transformés en centres économiques actifs dans les années trente.

Mais l'influence a aussi été remarquable dans ses apports culturels : les réfugiés ont amené avec eux leur cuisine et l'art des épices, leurs mots teintés d'Orient, leur musique aux mélopées nostalgiques, leurs chansons pour tenir face à l'adversité.

Toute une génération d'écrivains, poètes, peintres se nourrira de ce foisonnement et formera la 'Génération des années 30', dont nos deux prix Nobel Odysseas Elytis et Giorgos Seferis.

De ce creuset est aussi né un nouveau genre musical, entièrement original, qui plus tard, avec ses lettres de noblesse, prit le nom de Rebetiko.

Souvent comparé à un 'Blues grec', il s'agit d'un véritable mouvement de résistance par la musique.

Résistance aux normes sociales et religieuses qui interdisent l'oisiveté, l'usage des drogues douces et l'amour libre.

Résistance à la dureté du quotidien.

Résistance aux autorités de Metaxas qui incarnent les forces de répression.

Résistance aux envahisseurs nazis par la suite.

Les chansons ont souvent été interdites, les auteurs souvent embastillés, ce qui rajouta à leur prestige et à leur audience. Un culte du 'mangas', sorte de caïd admiré se développa, avec ses codes d'honneur et de respect bien virils et méditerranéens.

Markos Vamvakaris, Manolis Chiotis, Vassilis Tsitsanis sont parmi les auteurs les plus connus du Rebetiko.

Histoire de la Grèce (Ep. 7) : 1924-1940 Misère, désespoir et... rebetiko !

Nous avions laissé le fil de l'Histoire en février 1924 : Venizélos, épuisé de ses combats politiques et éprouvé par la Catastrophe d'Asie Mineure, sent sa santé chancelante et décide de s'exiler.

1926-1927 : après trois années de forte instabilité, un gouvernement d'Union Nationale tente de regrouper toutes les factions politiques sous la houlette d'Alexandros Zaimis, politique en fin de carrière qui ne faisait de l'ombre à personne. Parmi ses ministres, un certain Ioannis Metaxas, chef d'un petit parti d'extrême droite proche des Monarchistes, allait bientôt faire parler de lui.

1928-1933 : Ecartelée par les intérêts divergents de ses membres, la coalition explose, et ouvre de nouveau le champ à Venizélos, rentré dans son fief crétois depuis quelques mois. Son dernier gouvernement durera 4 années et achèvera la pacification avec l'ennemi Turc. Il se lance dans une politique de grands travaux pour développer l'agriculture et donner du travail à tous les déracinés venus d'Asie Mineure. Il réorganise aussi l'Education nationale grâce à son jeune et talentueux ministre Georges Papandréou : l'objectif est d'arrêter de créer des élites qui ne se destinent qu'à des postes de fonctionnaires. Les lycées professionnels font leur apparition, ainsi que les cours en langue 'démotique', celle du peuple, qui deviendra le 'grec moderne'.

Cette politique, gourmande en capitaux, s'arrêtera net quand la crise mondiale de 1929 atteint les créanciers de la Grèce. Les crédits s'assèchent et le pays se déclare en défaut de paiement en mars 1932. Venizélos perd sa majorité, et essuie une défaite cuisante lors des législatives suivantes. Les militaires qui lui étaient fidèles, conduits par le général Plastiras, s'opposent de toutes leurs forces au retour des Monarchistes et tentent un coup d'Etat : Venizélos sera accusé d'en être l'instigateur. En juin 1933, il échappe de peu à un assassinat qui sera fatal à son chauffeur, et pour lequel les soupçons se portent sur le chef de la police nationale !

1933-1936 : S'ensuit une nouvelle période d'instabilité, à laquelle Plastiras tente de mettre fin en mars 1935 par un nouveau coup d'Etat, avec cette fois-ci le soutien officiel de Venizélos. Ce sera encore un échec, et, accusé de haute trahison, il doit s'exiler à nouveau. Malade, il meurt à Paris le 18 mars 1936, alors qu'il venait d'être amnistié. Il sera enterré quelques mois plus tard en héros Crétois, à la Canée.

La voie est libre pour celui qui était devenu son grand rival, Ioannis Metaxas. Le retour du camp Monarchiste lui permet de gravir habilement tous les échelons du pouvoir, jusqu'au poste suprême de 1er ministre, sans avoir à disputer de nouvelles élections, qu'il n'avait jamais réussi à gagner jusque là.

Selon une recette déjà bien éprouvée notamment en Italie et en Allemagne, il profite des mouvements sociaux qui agitent le pays pour appeler à la résistance au péril communiste et impose le 4 août 1936 la dissolution de l'Assemblée Nationale et la suspension de nombreux droits constitutionnels relatifs aux libertés individuelles.

1937-1940 : Metaxas adopte le decorum d'un régime fasciste, sans en épouser l'aspect totalitaire et génocidaire. Il mène une dictature "traditionnelle" appuyée sur l'appareil militaire et les forces politiques les plus conservatrices. Il nourrit le culte du chef, fait fermer les journaux qui lui déplaisent, et emprisonne sans relâche ses opposants politiques au premier plan desquels les Communistes dont tous les dirigeants ont été arrêtés. Un 'terrorisme policier' se met en place... Malgré quelques réussites sur le plan économique, avec une reprise des investissements et un assainissement de l'endettement des agriculteurs, son bilan est catastrophique sur le plan de l’Éducation nationale avec la purge du corps professoral et l'embrigadement quasi obligatoire de la jeunesse dans des unités de propagande progouvernementale. Sur le plan diplomatique, il reçoit avec autant de plaisir les émissaires de l’Allemagne nazie que ceux de la Grande Bretagne, mais les postures de plus en plus agressives de Mussolini finissent par le pousser dans le camp des Britanniques.

Le 28 octobre 1940 restera dans l'Histoire comme "le jour du Non". C'est la réponse que Metaxas a donné à l'ultimatum de Mussolini. Face à la menace Italienne, le pays se réunifie, avec notamment l'appel du secrétaire général du PC grec, depuis sa cellule, de rejoindre sans réserve le combat. La Grèce vient de rentrer dans la 2 ème Guerre Mondiale.

Cette même période, avec l'exil, la misère, la privation des libertés, vit fleurir l'un des mouvements artistiques les plus originaux de la Grèce : le Rebetiko.

La suite bientôt !

Mon Père Noël s'appelle Basile

Le 1er janvier est une grande fête en Grèce : c'est la St Basile ! Autant dire que les téléphones chauffent dans ce pays où souhaiter la fête aux gens est plus important que l'anniversaire et où les Basile, Vassili, Vassiliki (au féminin) sont plutôt nombreux. C'est le moyen que nous avons trouvé pour témoigner de notre affection à notre entourage sans s'embarrasser à retenir les dates de naissance de chacun. Le calendrier des fêtes Chrétiennes reste donc très utile !

Mais le 1er janvier est un peu plus que ça. C'est traditionnellement aussi la date à laquelle les petits Grecs déballaient les cadeaux apportés par le saint patron du jour... car oui, St Basile est notre père Noël !

Les enfants qui veulent gagner quelques pièces chantent de maison en maison la nouvelle année et l'arrivée de St Basile. Tous les ans, il revient, tout blanc de Césarée, qui est assez loin de la Laponie, avec un message d'une simplicité désarmante, mais un peu mystérieux : "ολους μας καταδεχεται". Ce qui pourrait se traduire par : "il nous accepte, tous, tels que nous sommes".

Bon, l'eau a coulé sous les ponts depuis, Hollywood et Disney sont passés par là, et les enfants en Grèce reçoivent comme partout leurs cadeaux le 25 décembre d'un bonhomme hilare habillé en rouge et blanc se baladant en traineau... mais le nom est resté, il s'appelle chez nous toujours St Basile.

Pas sûr qu'il apprécierait la confusion des genres !

St Basile était en effet plutôt versé dans l'ascétisme, en ce 4è siècle où le Christianisme, à peine affirmé comme nouvelle religion officielle de l'Empire Romain, se déchirait déjà en querelles théologiques pointues. En effet, la nature de Jésus, fils de Dieu né d'une Vierge pose bien des questions : est-il Homme, est-il Dieu, les deux à la fois ? Plus fort encore : est-il issu de Dieu ou bien consubstantiel avec l'Eternel ? Et de Concile en Synode, on se tirait violemment sur la barbe en se traitant d'hérétique ou de sectaire.

Même s'il défendait ardemment la position adoptée officiellement par l'Eglise, toutes ces questions, Basile, ça l'embêtait beaucoup : il voulait surtout qu'on le laisse méditer en paix et qu'on revienne à la base de ce qui a fait le ciment de la foi chrétienne. En tant qu'évêque de Césarée, à l'époque ville importante, aujourd'hui au cœur de la Turquie, il donne ainsi l'exemple en créant les tous premiers hospices ouverts aux nécessiteux, quelle que soit leur foi. C'est peut être pour cela qu'il "nous accepte tous, tels que nous sommes"... L'Eglise Orthodoxe a trouvé là son modèle de générosité désintéressée.

Retrouvez tous nos articles archivés dans la rubrique EXTRA.

Huile d'olive biologique grecque Vente directe d'huile d'olive bio et de produits bio en Bretagne Idées cadeaux Votre fournisseur de produits grecs bio et artisanaux en Bretagne Acheter des produits bio en Bretagne Contacter votre fournisseur à Saint Brieuc Blog des produits grecs bio